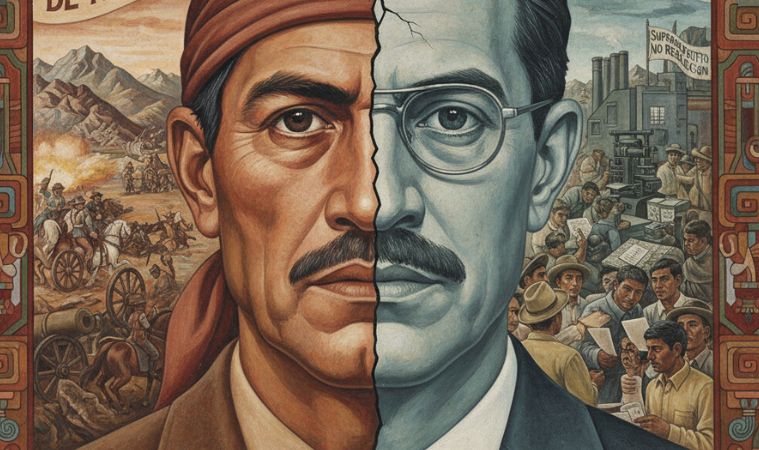

El 6 de noviembre separan cien años que se tocan: en 1813, el Congreso de Chilpancingo proclamó la Independencia de la América Septentrional; en 1911, Francisco I. Madero rindió protesta como presidente constitucional. Son dos escenas distintas de una misma lucha: libertad, legalidad y soberanía como cimientos del México moderno. En estas páginas entrelazamos ambos hitos para responder una pregunta guía: ¿cómo se encuentran la figura de Madero y el espíritu de Chilpancingo en la forja del México contemporáneo?

Francisco I. Madero: presidente en tiempos revueltos

Nacido en Coahuila en 1873 y formado en comercio y agricultura, Madero irrumpió en la vida pública como opositor a la reelección prolongada de Porfirio Díaz. Su Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910, llamó al país a levantarse el 20 de noviembre bajo el lema que marcaría época: “Sufragio efectivo, no reelección”. El documento denunció el fraude, reivindicó elecciones libres y prometió devolver tierras a pueblos despojados. Fue redactado en San Antonio, pero fechado en San Luis Potosí para evitar problemas con EE. UU.

Tras la renuncia de Díaz y los Tratados de Ciudad Juárez, Madero ganó las elecciones de 1911 y el 6 de noviembre rindió protesta ante el Congreso. El acto, con jefes revolucionarios como testigos y una sociedad expectante, simbolizó el tránsito de la insurrección a la legalidad. Ese día “consumó uno de los objetivos de su lucha”: devolver la presidencia al voto.

El lema “Sufragio efectivo, no reelección” condensó el principio de que la ley manda sobre los hombres. La promesa de Madero era doble: libertades políticas (prensa, asociación) y construcción de instituciones. El historiador Alan Knight recuerda que la Revolución “nació como un desafío al Porfiriato”, cuyo régimen desnaturalizó la Constitución de 1857 y la prohibición de reelegirse; de ahí el filo histórico del antirreeleccionismo.

Pero Madero gobernó una coalición frágil: sectores conservadores lo consideraban peligroso; revolucionarios radicales, insuficiente. La Biblioteca del Congreso de EE. UU. sintetiza ese desgaste: cuando Madero llegó a la silla presidencial, “gran parte de su coalición ya se había desintegrado”. Su apuesta liberal —transitar de la rebelión al Estado de derecho— chocó con presiones simultáneas de la vieja guardia y de las bases campesinas que exigían reformas inmediatas.

Para Enrique Krauze, Madero fue un “místico de la libertad”: inauguró la posibilidad de una presidencia legítima y limitada, y reactivó el valor cívico del voto. Su asesinato en 1913, tras la Decena Trágica, abrió otra etapa de la Revolución; pero el estándar republicano que dejó —no reelección, elecciones libres, control civil— sobrevivió a la tormenta.

En su discurso inaugural (6 de noviembre de 1911), Madero prometió gobernar “sin ningún género de compromisos” y con respeto estricto a la ley, una declaración que retrata su ética pública.

El Congreso de Chilpancingo y el Acta de Independencia

Tras la primera etapa de la guerra, José María Morelos y Pavón convocó a instalar el Supremo Congreso Nacional Americano en Chilpancingo el 13 de septiembre de 1813. Ahí leyó los Sentimientos de la Nación, un programa político que rompía formalmente con España y ponía la soberanía en el pueblo. Fue el primer congreso independiente y un intento serio de pasar de la lucha armada a la organización constitucional.

El 6 de noviembre de 1813, el Congreso promulgó el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. El texto es nítido: la América recupera la soberanía y el Congreso enviará a los “gabinetes” extranjeros un manifiesto de sus quejas y justicia. Firmaron, entre otros, Andrés Quintana Roo e Ignacio López Rayón. El ideario recogía postulados de Morelos: abolición de la esclavitud, igualdad jurídica y soberanía popular.

En los Sentimientos de la Nación, Morelos sentenció: “Que la América es libre e independiente de España…” y “que la buena ley es superior a todo hombre”, principios que pasaron del papel a un proyecto de país.

De Chilpancingo emanaron la ruta a la Constitución de Apatzingán (1814) y, con el tiempo, la Constitución de 1824 heredó su espíritu: división de poderes, ciudadanía sin castas, supremacía de la ley. El valor simbólico del Acta —una declaración pública de ruptura y autodeterminación— alimentó generaciones de luchas cívicas en México.

Un perfil reciente subraya a Morelos como el líder que “dio otra dimensión” a la independencia: de las armas al diseño institucional (abolir esclavitud, dividir poderes, eliminar distinciones de castas).

Conexiones y paralelismos

Chilpancingo y Madero comparten una brújula: libertad, legalidad y soberanía popular. En 1813, el Congreso proclamó la independencia y el imperio de la ley; en 1911, Madero encarnó el retorno a la norma constitucional y a la no reelección como garantía contra el personalismo. Ambos momentos colocaron a la persona y su dignidad por encima de caudillos o monarquías, resonando con los principios de bien común, participación y subsidiariedad.

Tanto Morelos como Madero chocaron con la resistencia de élites conservadoras y con la inestabilidad propia de la transición. La historiografía de la Revolución es clara: Madero intentó liberalizar el régimen sin desmontar de golpe estructuras del porfiriato, lo que le granjeó enemigos a derecha e izquierda. La vía institucional —elecciones, Congreso, tribunales— es más lenta que la vía facciosa, pero más duradera.

El Acta de 1813 y la protesta de 1911 fijan dos columnas del México moderno: autodeterminación y alternancia democrática. De Morelos heredamos la convicción de que la buena ley manda; de Madero, que la voluntad ciudadana es la fuente legítima del poder. Su vigencia práctica —elecciones libres, límites a la reelección, derechos fundamentales— sigue siendo el mejor antídoto contra la tentación del poder sin contrapesos.

Palabra de Morelos. En los Sentimientos queda el pulso humanista que hoy asociamos al bien común: moderar la opulencia y la indigencia, suprimir castas y proteger la libertad religiosa y civil. Es, en clave contemporánea, una agenda de dignidad y justicia.

Claves para lectores jóvenes: por qué importan hoy

- Democracia es método, no milagro. Madero mostró que votar cambia el rumbo, pero no sustituye el trabajo de reconstruir instituciones. Su caída alerta sobre los costos de la polarización y del atajo autoritario.

- La ley por encima del caudillo. De Chilpancingo heredamos que la ley es el escudo de los vulnerables; sin ella, manda la fuerza.

- Soberanía y apertura. El Acta dispuso explicar al mundo las razones de la independencia; soberanía no es aislamiento, es diálogo desde la dignidad.

Chilpancingo y Madero nos recuerdan que México se construye con ciudadanía activa, leyes justas y autoridades limitadas. El primero proclamó la independencia y la supremacía de la ley; el segundo restituyó el valor del voto y la alternancia. En tiempos de nuevas tensiones, su enseñanza es vigente: la justicia social exige legalidad, la soberanía se cuida con instituciones y la dignidad de toda persona es el centro de la vida pública. Mantener vivo ese legado —con participación, vigilancia ciudadana y cultura de la legalidad— es nuestra forma de honrarlos hoy.

Fuentes citadas y de contexto

- Acta Solemne de la Independencia de la América Septentrional (Chilpancingo, 6/XI/1813), archivo constitucional mexicano. Constitución 1917

- Sentimientos de la Nación, José María Morelos (14/IX/1813), ediciones UNAM/Orden Jurídico. Museo de las Constituciones+1

- Plan de San Luis (5/X/1910), acervo constitucional; síntesis histórica. Constitución 1917+1

- Toma de protesta de Madero (6/XI/1911), Secretaría de Cultura; Museo Legislativo; AGN. Cultura+2Museo Legislativo+2

- Lecturas historiográficas: Alan Knight (Oxford), Enrique Krauze (FCE); recursos de síntesis histórica. Google Libros+1

- Contexto y difusión (perfil de Morelos y la dimensión institucional del Congreso). El País

Facebook: Yo Influyo

comentarios@yoinfluyo.com