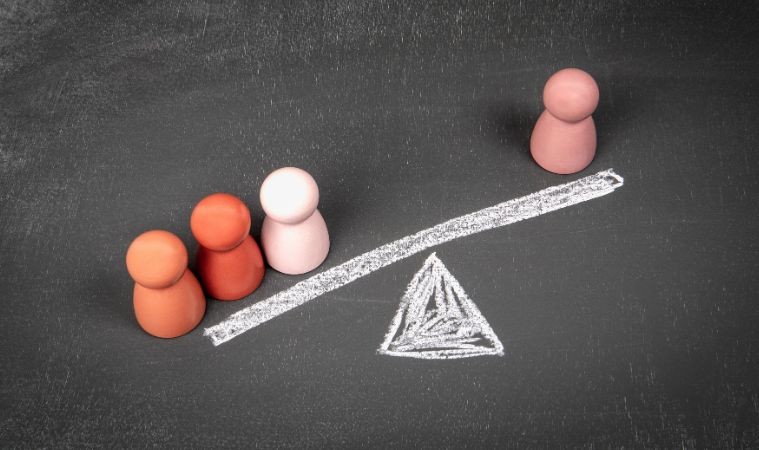

En México, nacer en un hogar con pocos recursos sigue condicionando de manera determinante la trayectoria de vida. No es una percepción, es evidencia. El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) reporta en su Informe de Movilidad Social en México 2025 que al menos 48% de la desigualdad económica proviene de la desigualdad de oportunidades; y dentro de esas oportunidades, el 54% se explica por los recursos económicos del hogar de origen. El resto se reparte entre factores como escolaridad de los padres (11%), región de origen (8%), sexo (7%), ruralidad (6%), origen agrícola de madre/padre (4% combinados), tono de piel (2%) y condición indígena (2%).

La foto de la desigualdad de ingresos confirma el diagnóstico: con datos oficiales de INEGI, los hogares más ricos ganan 14 veces lo que los más pobres (ENIGH 2024). Aunque la brecha es la menor desde 2016, la distancia sigue siendo enorme y afecta el acceso a vivienda, educación, salud y trabajo digno.

Esto interpela el principio del bien común: el Estado y la sociedad deben garantizar condiciones reales —educación, salud, servicios, seguridad— para que cada persona despliegue su dignidad y proyectos de vida. “El bien común es un deber de todos… y el Estado debe garantizar cohesión y servicios esenciales: alimentación, trabajo, educación, salud”, recuerda el Compendio de la DSI.

Las piezas del rompecabezas: ¿qué influye en la desigualdad financiera?

- El peso del hogar de origen (54%). Cuando un hogar carece de ahorro, activos y redes, los hijos enfrentan barreras de entrada a la educación superior, al crédito y a empleos formales bien remunerados. No es sólo “ingreso”: son activos tangibles e intangibles (tiempo de cuidado, apoyo escolar, transporte, barrio, conectividad) que abren o cierran puertas. De acuerdo con el CEEY, la mitad de quienes nacen en el quintil más bajo no logra superarlo; sólo 2% sube al quintil más alto.

- La escolaridad de los padres (11%) La educación se hereda: 75% de personas con padres con primaria o menos no alcanzan el promedio de escolaridad nacional. Esto limita la productividad futura y el tipo de empleo al que se accede. La escuela de los padres importa no sólo por herencia cultural, sino por capacidad de acompañamiento y expectativas.

- La región donde naces (8%) No es lo mismo nacer en el norte que en el sur: 37% no supera el quintil más bajo en el norte, contra 64% en el sur. La desventaja territorial combina rezagos en infraestructura, menor densidad de empleos formales, cadenas de valor más cortas y servicios públicos más débiles.

- Ser mujer (7%) El “techo de cristal” convive con un “suelo pegajoso”: menor permanencia en el grupo de ingresos altos y menor ascenso de largo alcance para mujeres. Las brechas salariales reaparecen incluso con posgrados y maternidad; la ENIGH 2024 también registra brechas de ingreso por género.

- Ruralidad y trabajo agrícola (6% + 4% combinados). Crecer en localidad rural y/o en hogares donde madre y/o padre trabajaron en el campo disminuye las oportunidades. Son territorios con menor cobertura de educación media superior, salud, conectividad digital, transporte y acceso a crédito productivo. Para los jóvenes, eso se traduce en deserción educativa y empleo precario de baja productividad.

- Tono de piel y condición indígena (2% + 2%) La ENADIS 2022 documenta brechas educativas y laborales asociadas a tono de piel; quienes se autodeclaran de tonos más oscuros registran menores oportunidades. El CEEY suma que el origen étnico-racial interactúa con el estatus socioeconómico y profundiza la desigualdad de oportunidades. El debate público reciente ha visibilizado estos “filtros” en el acceso a mejores empleos e ingresos.

- Servicios públicos del barrio (1%) Aunque sólo explique 1% en la descomposición global, la disponibilidad y calidad de servicios (agua, drenaje, transporte, seguridad, espacios públicos) modulan el resto: estudiar, emprender, moverte a un trabajo mejor o incluso ahorrar depende del entorno inmediato.

María Mancilla, trabajadora del hogar de 65 años, narró a la prensa cómo los deudas y pagos básicos la mantienen estancada, a pesar de décadas de trabajo. Su historia es un espejo de la movilidad limitada que describe el CEEY: 50% de quienes nacen en pobreza no la superan; y ser mujer multiplica las barreras.

“Tengo que trabajar mucho para vivir mejor que como vivió mi madre”, relata. Sus palabras revelan que, sin redes ni activos, el esfuerzo individual no basta si el sistema no equilibra el punto de partida con servicios, educación y empleos de calidad.

El “mapa” de ingresos: avance tibio, brechas persistentes

La ENIGH 2024 mostró un aumento del ingreso promedio por hogar y una leve reducción de la brecha entre deciles extremos, pero la diferencia sigue en 14 a 1. Además, los ingresos laborales concentran dos tercios del ingreso de los hogares; y la composición de transferencias difiere mucho entre deciles: los más pobres dependen de programas sociales y donativos, mientras que en los deciles altos predominan pensiones contributivas.

El CEEY advierte que, aunque la pobreza por ingresos bajó 7 puntos entre 2017 y 2023, la posición relativa respecto al origen cambia poco: en 2023, 73% de quienes provienen del quintil más bajo seguían en pobreza por ingreso. La movilidad económica intergeneracional sigue siendo limitada.

¿Qué sirve para romper la trampa del origen?

El CEEY ha encontrado que moverse en entornos con inclusión financiera (cuentas, crédito responsable, seguros) multiplica por 3.3 la probabilidad de alcanzar el grupo económico más alto. La inclusión, no como fin, sino como medio para construir activos y resistencias frente a shocks, es clave.

El dato de escolaridad de padres obliga a rearquitecturar el sistema educativo: estancias y escuelas de tiempo completo, becas focalizadas para media superior/superior, formación técnica dual vinculada con sectores de alta productividad y programas de segunda oportunidad para quienes abandonaron estudios.

Las mujeres enfrentan penalizaciones por maternidad. Un sistema de cuidados (primera infancia, personas mayores y con discapacidad) aliviaría cargas domésticas no pagadas, elevaría la participación laboral femenina e impulsaría ingresos familiares. Es una política de movilidad social, no sólo de igualdad de género.

La brecha norte–sur demanda infraestructura de conectividad, logística y digital, y corredores de empleos formales asociados a cadenas de valor. Invertir en servicios públicos de barrio (agua, transporte, seguridad) disminuye costos de oportunidad para estudiar y trabajar.

ENADIS 2022 y el trabajo académico documentan el rol del tono de piel y la condición indígena. Se requieren protocolos robustos de prevención y sanción en escuelas, empresas y gobierno; reclutamiento ciego; capacitación en sesgos; y monitoreo público de brechas por origen étnico-racial.

La productividad no crece con discursos, sino con inversión, competencia, Estado de derecho y seguridad. Políticas de formalización con reducción de cargas de entrada para micro y pequeñas empresas, crédito con asistencia técnica, y compras públicas que favorezcan proveedores locales pueden elevar ingresos estables.

La dignidad de cada persona exige que las instituciones “hagan accesibles los bienes necesarios —materiales, culturales, morales— para una vida auténticamente humana”. Esto implica educación de calidad, salud oportuna, trabajo digno y participación. La subsidiariedad pide fortalecer a familias, escuelas, empresas y organizaciones sociales; y la solidaridad reclama políticas que prioricen a quienes menos tienen.

El Papa Francisco denunció que la “economía que descarta” y pide que trabajo, cuidado de la casa común y fraternidad social definan las decisiones públicas y privadas. Poner a la persona al centro no es un eslogan: es una regla de diseño de políticas.

Si queremos que el esfuerzo sí determine el destino, hay que nivelar el punto de partida: activos en los hogares pobres (ahorro, seguro, vivienda), educación pertinente, cuidados universales, infraestructura social en regiones rezagadas, inclusión financiera significativa, antidiscriminación efectiva y empleo formal con productividad. No hay movilidad social posible sin servicios públicos confiables y una economía que cree valor y lo distribuya mejor.

La evidencia del CEEY, del INEGI y de ENADIS converge: de dónde vienes pesa demasiado. Corregirlo no es sólo una necesidad económica, es una obligación moral conforme al bien común. México tiene con qué: talento joven, creatividad, redes comunitarias y empresas que pueden ser comunidad de personas al servicio de la sociedad. Toca ajustar las reglas del juego para que la cuna deje de dictar el futuro.

Facebook: Yo Influyo

comentarios@yoinfluyo.com