En 1409, tras la muerte de Huitzilihuitl, México-Tenochtitlan afrontó algo más que un cambio de gobernante: codificó una ley de sucesión, consolidó el papel de su nobleza electora y coronó a Chimalpopoca con símbolos bélicos que anunciaban un horizonte de independencia frente a Azcapotzalco. Ese año marcó el arranque del tercer tlatoani y, con él, la continuidad de una política de organización interna, comercio y alianzas —entre ellas, el matrimonio con Matlalatzin de Tlatelolco—, a la par que maduraba el conflicto en el vecino reino de Acolhuacan, sacudido por las rebeliones impulsadas por Tezozómoc.

Este reportaje reconstruye ese momento con base estricta en el texto aportado por la usuaria —una crónica decimonónica sobre la “Historia de Méjico” (Tomo I, cap. V)— y lo pone en diálogo con la historiografía moderna, aportando citas de Bernal Díaz del Castillo y referencias de Enrique Krauze y especialistas como Ross Hassig y Miguel León-Portilla.

Legado de Huitzilihuitl: ciudad en crecimiento y nobleza electora

La crónica base describe el cierre del reinado de Huitzilihuitl (†1409) como un periodo de crecimiento urbano, auge comercial, promulgación de leyes acordes a las costumbres y obras de arquitectura civil. Sobre todo, subraya una decisión política clave: el rey confirmó a la nobleza “el derecho de elegir” a la persona más digna para sucederlo. Ese precedente no es menor: institucionaliza una soberanía electiva restringida dentro del linaje, que más tarde se formalizará como ley.

En términos culturales y políticos, la figura del tlatoani —“el de la palabra”— condensa autoridad, carisma y ritual. Como recuerda Enrique Krauze, “si tlatoani en náhuatl quiere decir ‘el de la voz’, ‘el de la palabra’, Cortés era un perfecto tlatoani”, observación que ayuda a entender la centralidad de la oratoria y la legitimidad performativa en los liderazgos mesoamericanos.

La nueva ley de sucesión (1409): hermanos, sobrinos o primos… y el “más digno”

Tras la muerte de Huitzilihuitl, los cuatro electores —institución avalada por la nobleza— procedieron a elegir sucesor conforme a una ley recién establecida: si había hermanos del rey difunto, la elección recaía entre ellos; de no haberlos, entre los sobrinos; y, en su ausencia, entre los primos. Crucialmente, los electores conservaban facultad de elegir al más digno por sus virtudes. La práctica —se aclara— se siguió “sin alterarla” desde el primer soberano hasta el último rey azteca.

El dato revela una tensión fecunda entre principio dinástico y mérito. No era una primogenitura ciega: la virtud política y guerrera pesaba. La decisión de 1409 no solo resolvió una sucesión; ordenó el futuro y ancló la estabilidad en una norma consuetudinaria elevada a ley.

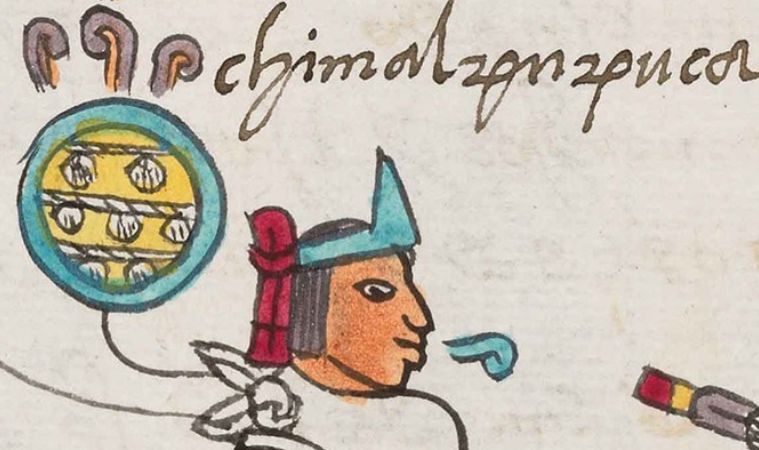

Elección y coronación de Chimalpopoca: una “rodela que humea” con espada y arco

La elección recayó por unanimidad en Chimalpopoca —“rodela que humea”—, hermano del monarca finado. La ceremonia de coronación fue un programa político en miniatura: en la derecha le pusieron una espada de pedernal (tecpatl) y en la izquierda un arco dorado con flechas. Con ese gesto, la nobleza simbolizó que la completa independencia “había de conquistarse por las armas”, rompiendo la sujeción tributaria a los reyes de Azcapotzalco. La liturgia, aquí, es discurso: gobernar sería guerrear si la libertad lo exigía.

Desde la antropología del poder mexica, tales signos rituales proyectaban imagen de fuerza y advertencia. Como ha sintetizado el historiador Ross Hassig al estudiar la expansión mexica, el imperio dependió tanto del poder militar como de la imagen del poder para someter y conservar tributarios: no solo se peleaba, se escenificaba la potencia.

Gobierno y relaciones con Tlatelolco: emulación, respeto y el matrimonio con Matlalatzin

La crónica retrata a Chimalpopoca como continuador del orden y la prosperidad: organización administrativa, impulso al comercio y cuidado de la diplomacia interna con Tlatelolco. Aunque ambas ciudades eran émulas que buscaban la supremacía, prevalecían consideraciones mutuas. En ese marco, el tlatoani pidió la mano de Matlalatzin, hija del rey tlatelolca, y la unión se celebró “con beneplácito de todos”. La política matrimonial funcionó como pacto de no agresión y puente comercial; en Mesoamérica, el parentesco fue una línea de comunicación tan efectiva como una calzada.

La experiencia visual que siglos después dejó Tenochtitlan en los conquistadores ilustra, retrospectivamente, el nivel de organización urbana y capacidad de coordinación de aquellos Estados gemelos. Bernal Díaz del Castillo testimonió —cuando ya gobernaba Moctezuma II— el asombro que causaron la urbe y sus calzadas: “vimos cosas tan admirables… por una parte en tierra había grandes ciudades, y en la laguna otras muchas… y por delante estaba la gran ciudad de México”.

Aun siendo un relato del siglo XVI, su ojo de testigo aporta una “voz humana” útil para dimensionar, en retrospectiva, el potencial político que ya incubaban Tenochtitlan y su pareja-rival, Tlatelolco.

El torbellino en Acolhuacan: Tezozómoc, rebeliones y la caída de Ixtlilxóchitl

Mientras Tenochtitlan y Tlatelolco se medían con deferencia, la vecina Acolhuacan —próspera desde Xólotl y Quinatzin hasta Techotlalla— cayó en un torbellino de revueltas apenas subió al trono su sexto monarca, Ixtlilxóchitl. La paz pactada entre el rey acolhua e Tezozómoc, señor de Azcapotzalco, duró un instante: el tepaneca rearmó facciones, capturó ciudades y, tras asedios y hambrunas, logró desarticular la resistencia del “bondadoso Ixtlilxóchitl”.

La crónica aporta un episodio de alto dramatismo: el príncipe Cihuacuecuenotzin, sobrino de Ixtlilxóchitl, viaja como emisario a Otompan para implorar víveres y persuadir el retorno a la obediencia. Recibido entre burlas, es apedreado y muere defendiendo su mensaje. Luego, emboscado, Ixtlilxóchitl es asesinado (1410 según el texto proporcionado), y su hijo Nezahualcóyotl apenas salva la vida ocultándose entre matorrales.

La historiografía moderna ha reconstruido estos años como un via crucis político del joven Nezahualcóyotl hasta su retorno a Texcoco. Miguel León-Portilla y la bibliografía especializada han estudiado “los años de peligro” del príncipe, claves para entender su posterior figura de estadista-poeta.

Azcapotzalco impone su orden… e Itzcoatl dibuja un límite

Consumada la victoria, Tezozómoc entra en Texcoco, reparte señoríos entre sus aliados y declara capital de Acolhuacan a Azcapotzalco. La crónica sitúa aquí un gesto significativo del general Itzcoatl (hermano de Chimalpopoca): frente a los clamores de castigo contra la dinastía caída, sube a un templo y conmina —con voz enérgica— a no tocar un cabello de Nezahualcóyotl, recordando su sangre mexica. Ese punto de honor no era solo ética guerrera; era, también, planeación estratégica: preservar a un joven príncipe podía abrir puertas a la recomposición futura del equilibrio mesoamericano.

Ese cálculo era coherente con una lógica imperial en la que tributo y temor funcionaban como palancas políticas, no menos que las armas. En palabras del análisis de Hassig, el dominio mexica descansó tanto en la capacidad bélica como en amenazas creíbles y rituales de exhibición que disuadían a los vasallos.

Como “ancla” humana de esta historia, dejemos sonar la voz del cronista-soldado Bernal Díaz del Castillo, que siglos después entró por la calzada a la misma metrópoli donde, según nuestra crónica, Chimalpopoca fue armado con arco y pedernal:

“Y de que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué nos decir… por una parte en tierra había grandes ciudades, y en la laguna otras muchas… y por delante estaba la gran ciudad de México…”.

No habla de 1409 ni de Chimalpopoca, pero su testimonio es un recordatorio vívido: este mundo político —capaz de legislar una sucesión electiva, ritualizar una coronación belígera y amarrar alianzas matrimoniales— se sostenía sobre una ciudad cuya escala y orden dejarían sin palabras a los europeos.

Conclusiones: sucesión, símbolos, diplomacia y horizonte de independencia

- Norma y estabilidad. La ley de sucesión de 1409 —hermanos, luego sobrinos, luego primos; y el “más digno”— dio al sistema mexica estabilidad institucional, moderando luchas fratricidas y blindando la continuidad del gobierno.

- Simbolismo performativo. La espada de pedernal y el arco con flechas en la coronación de Chimalpopoca no fueron ornato: proclamaron un proyecto de independencia respecto de Azcapotzalco. En Mesoamérica, el poder se decía con actos.

- Diplomacia con Tlatelolco. La emulación con el vecino Tlatelolco convivió con respeto; el matrimonio con Matlalatzin mostró que la afinidad política también se teje en familia.

- Vecindad turbulenta. Mientras Tenochtitlan consolidaba su orden, Acolhuacan se desangraba bajo las intrigas de Tezozómoc: Cihuacuecuenotzin cayó apedreado en una misión de paz; Ixtlilxóchitl fue asesinado; Nezahualcóyotl sobrevivió para, años después, reconfigurar el tablero regional (línea ampliamente estudiada por León-Portilla).

- Imagen y fuerza. El imperio por venir —construido por generaciones posteriores— combinaría capacidad militar y teatralidad política, como subraya Hassig. Ese código ya se veía en 1409: ley, símbolos, alianzas… y espadas.

Valores: el episodio invita a valorar la legalidad, la virtud cívica en la elección de gobernantes y la búsqueda de paz mediante justicia y prudencia. En clave mexicana, resalta nuestra capacidad histórica de organización, respeto a la palabra dada y temple ante la adversidad.

Citas y soportes utilizados

- Texto base: Historia de Méjico (Tomo I, cap. V) —extracto proporcionado por la usuaria.

- Krauze (tlatoani = “el de la voz”): ensayo “El legado de Cortés”.

- Bernal Díaz del Castillo (testimonio sobre Tenochtitlan): Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (pasaje “vimos cosas tan admirables…”).

- Hassig (imagen del poder, tributo y guerra): Aztec Warfare: Imperial Expansion and Political Control (síntesis).

- León-Portilla (años de peligro de Nezahualcóyotl y bibliografía): obras y estudios especializados.

Facebook: Yo Influyo

comentarios@yoinfluyo.com