La mañana en que expiró Techotlalla —el prudente rey de Acolhuacan— el Valle de México contuvo la respiración. No era un deceso cualquiera: se apagara o no el sol del poder acolhua, el equilibrio regional se rompería. Las exequias congregaron a todos los señores: entre ellos, el anciano Tezozómoc de Azcapotzalco, quien, al retirarse antes de la coronación de Ixtlilxóchitl (1406), dejó claro que no reconocía al nuevo monarca. A partir de ese gesto, la guerra dejó de ser posibilidad para convertirse en agenda. Esta crónica reconstruye, con base en el texto histórico proporcionado, el contexto político y ritual que precedió a la guerra civil, la rebelión de Tezozómoc, los dilemas de Huitzilihuitl y la paz precaria que siguió; y la acompaña con voces y datos de historiadores serios y cronistas de la época.

Prosperidad, rivalidad y un siglo encendido: el telón de fondo

El capítulo previo a la ruptura no fue de decadencia, sino de auge. La agricultura mexica florecía con chinampas “que convirtieron el lago en una esmaltada campiña flotante” y la pesca multiplicaba ingresos y población. En paralelo, Tlatelolco —rival y gemela incómoda de México-Tenochtitlan— aceleraba su despegue comercial, favorecida por la complacencia política de Azcapotzalco y el celo administrativo de sus tlatoanis (primero Quaquapitzáhuac, después Tlacateótl). El resultado: dos ciudades-estado en emulación constante, con mercados vibrantes y obras públicas que se multiplicaban. El auge tlatelolca —su “era de ventura”— preparó, sin proponérselo, el terreno para una pugna de hegemonías. (Texto base del usuario).

Para dimensionar esa vitalidad, sirve el testimonio directo de Bernal Díaz del Castillo —dos siglos después, sí, pero testigo del último esplendor del mercado de Tlatelolco— quien lo comparó con los grandes tianguis castellanos por su vastedad, orden y diversidad de productos. Su admiración por aquel nodo mercantil confirma que el músculo económico tlatelolca no era mito cortesano, sino realidad vivida.

Una atmósfera de prosperidad no apaga los miedos cósmicos. En 1402, al cierre del siglo mexica —ciclos de 52 años— se celebró el Fuego Nuevo: se extinguieron los fuegos, se quebraron utensilios, se aguardó en silencio el renacimiento del tiempo y, a medianoche, se encendió la llama en el pecho de la víctima sacrificial, desde la cual se reavivaron los hogares. El rito no sólo “ligaba los años”; cohesionaba comunidades, reforzaba autoridades y reponía el aliento moral de la sociedad para otro ciclo.

Ese contexto —prosperidad agrícola y comercial, rivalidad urbana, cohesión ritual— hace comprensible por qué una sucesión mal gestionada podía incendiar la cuenca. Techotlalla, ya en la decrepitud, lo vio venir: mandó llamar a Ixtlilxóchitl y le advirtió que ganase la amistad de los señores feudatarios, pues Tezozómoc “abrigaba proyectos ambiciosos”. Murió en 1406, tras 49 años de reinado; el equilibrio murió con él. (Texto base del usuario).

El gesto que rompió el tablero: la ausencia de Tezozómoc

Durante las honras fúnebres, todos permanecieron en corte para la coronación… salvo Tezozómoc. Esa salida, calculada, equivalió a desconocer al nuevo tlatoani. Fue el pistoletazo de salida: de regreso a Azcapotzalco, el señor tepaneca despachó emisarios a los reinos vecinos para “sacudir el yugo acolhua” y organizar una confederación de estados “libres e independientes”. La idea, halagadora para gobernantes celosos de su autonomía, cuajó con rapidez. (Texto base del usuario).

La historiografía moderna perfila a Tezozómoc como el gran arquitecto de la preeminencia tepaneca en el valle, un tlatoani que expandió influencia por la cuenca con mezcla de fuerza, tributación y colocación de hijos y aliados al frente de ciudades clave. Este patrón —control indirecto, guerras selectivas, matrimonios políticos— está bien identificado por Ross Hassig al estudiar la expansión mexica y sus predecesores: la dominación en el Altiplano se basó tanto en la imagen del poder, las amenazas y los arreglos políticos como en la pura superioridad numérica en el campo de batalla.

Huitzilihuitl entre el parentesco y la conciencia: el dilema moral del vasallo

Tezozómoc invitó expresamente a los mexicas a la liga, aun sabiendo que estaban heridos por la altanería de Maxtlaton y por el asesinato del príncipe Acolhuahcatl. Huitzilihuitl, tlatoani de México, se resistía a guerrear contra los generosos acolhuas y favorecer a quienes lo habían agraviado. Pero era vasallo de Azcapotzalco y esposo de Ayauhcihuatl, hija de Tezozómoc: el parentesco, el deber feudal y el temor a una guerra de represalia lo forzaron a entrar en la conjura. (Texto base del usuario).

Ese cruce —redes de parentesco, vasallaje y temor— explica mucho del sistema político de la cuenca. Como marco interpretativo, Enrique Krauze ha recordado que la historia política mexicana se ha contado, una y otra vez, como biografía del poder: estilos personales de gobernar, alianzas y rupturas moldean épocas. Aunque su reflexión se ocupa sobre todo de los siglos XIX y XX, ilustra cómo el personalismo y los pactos —más que instituciones impersonales— inclinan la balanza. “La historia política de México siguió siendo, cada vez más, una proyección… de la biografía de sus presidentes”, escribió sobre la era contemporánea; una observación útil para entender, en clave mesoamericana, la centralidad de los tlatoanis y sus redes.

Tlatelolco toma partido: la emulación que se volvió espada

El monarca de Tlatelolco, celoso de superar a sus “antiguos hermanos y modernos rivales”, no dudó: ofreció tropas a Tezozómoc y prometió no abandonarle, “hasta perder la vida” si era preciso. La rivalidad productiva entre Tlatelolco y México —que había impulsado obras, mercados y población— se traducía ahora en una rivalidad política de alineamientos: el comercio encontraba su general. (Texto base del usuario).

En retaguardia, el auge tlatelolca que tanto deslumbraría a los conquistadores se incubó precisamente en estos años: ordenanzas, jardines, edificios y una economía de alcance regional. Cuando Bernal Díaz dejó su célebre estampa del tianguis —“tan grande como dos veces Salamanca”, con juez, alguaciles y reglas de mercado— estaba describiendo la culminación de un proceso político y económico que aquí vemos en gestación.

“Prudente y enérgico”: Ixtlilxóchitl intenta lo imposible

Desde Texcoco, Ixtlilxóchitl —joven, legítimo, consciente de la tormenta— ensayó el camino difícil: evitar la guerra mediante buena administración, deferencia a vasallos y captura de lealtades. Fracasó. Ante defecciones imprevistas, ordenó reunir tropas, amenazó con castigos a protectores de la rebelión y confió la campaña al general Tochinteuctli (de Coatlichan), con Cuauhxilotl, señor de Iztapallocan, como sustituto si aquél caía. (Texto base del usuario).

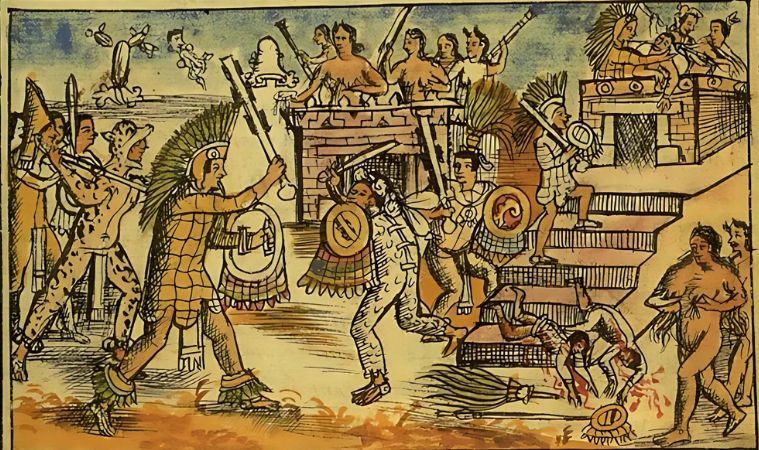

La campaña fue dura, sostenida en la llanura de Cuauhtitlan. Aunque los rebeldes superaban en número, la disciplina texcocana compensó la desventaja. Hubo acciones sangrientas, destrucción de recursos en seis estados y, en una batalla clave defendiendo Cuauhtitlan, murió el valeroso Cuauhxilotl. El conflicto se estancó: Ixtlilxóchitl pasó a una estrategia de guarniciones y refuerzos; Tezozómoc, con menos recursos, aún resistía. Tres años de guerra bastaron para “matar la agricultura y aniquilar pueblos”. (Texto base del usuario).

El patrón histórico posterior sugiere la lógica de fondo: cuando las revoluciones se prolongan, tienden a ganar los gobiernos que conservan más recursos y unidad de mando. La propia tradición sobre Tezozómoc —y la cronología comparada de la “Guerra Tepaneca”— confirma que, con altibajos, la hegemonía se resolvió poco después con el ascenso momentáneo tepaneca y, tras la muerte de Tezozómoc, con la reconfiguración que daría paso a la Triple Alianza.

La paz que no pacificó y la muerte de Huitzilihuitl

Convencido de que el tiempo favorecía a quien gobernaba, Tezozómoc pidió la paz: olvido general, sin castigos. Ixtlilxóchitl aceptó, aun con recelo. Las tropas se retiraron y cada rey volvió a administrar su casa. Pocos días después de que regresaran a México las fuerzas auxiliares, murió Huitzilihuitl (1409). Su reinado había dejado ciudad crecida, comercio en ascenso, leyes acordes a costumbres y una decisión institucional mayor: confirmar el derecho de la nobleza para designar al sucesor más digno entre hermanos, sobrinos o primos del tlatoani muerto. (Texto base del usuario).

La trayectoria de Maxtla —el hijo altanero— y la muerte de Chimalpopoca, así como el exilio de Nezahualcóyotl, que fuentes modernas y coloniales colocan pocos años después, consolidan la percepción de que aquella paz fue respiro, no solución. La hegemonía tepaneca alcanzó su cenit con Tezozómoc, pero su sucesión y la violencia que siguió fracturaron el arreglo, abriendo el camino a la alianza México–Texcoco–Tlacopan.

“El mercado de Tlatelolco… era tan grande como dos veces la ciudad de Salamanca… había jueces que miraban lo que se vendía y los pesos, y hacían justicia a los que la demandaban.” —Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.

Este testigo del siglo XVI no presenció las exequias de 1406 ni la liga tepaneca, pero su asombro por Tlatelolco encarna el pulso económico que el texto de época describe: la rivalidad productiva y la capitalización comercial de los tlatelolcas.

Análisis: poder personal, redes y ritual

El episodio muestra tres hilos conductores:

- Personalismo y redes. La ausencia de Tezozómoc en la coronación fue una declaración política. Su proyecto —convocar a señores a “sacudir el yugo”— se sostuvo en pactos, matrimonios (Ayauhcihuatl–Huitzilihuitl) y la colocación de hijos en tronos. Es el “estilo personal de gobernar” del que habla Krauze para épocas posteriores: los arreglos entre personas moldean instituciones.

- Rivalidad virtuosa y después militar. La emulación México–Tlatelolco encendió economía y urbanismo. Pero, cuando el árbitro (Acolhuacan) se debilitó, la rivalidad cambió de escenario: del tianguis a la llanura de Cuauhtitlan. La historia militar mesoamericana, como ha estudiado Hassig, dependía de logística, prestigio y coacción simbólica tanto como de hombres en fila.

- Ritual como cemento social. El Fuego Nuevo no fue superstición: operó como re-fundación colectiva. En sociedades de alta conflictividad inter-altepetl, la promesa de “otro ciclo” consolidaba obediencias y renovaba el pacto social.

El cierre de Techotlalla abrió una ventana a la ambición tepaneca; la prudencia inicial de Ixtlilxóchitl contuvo, pero no disolvió, la tormenta; Huitzilihuitl eligió el deber con dolor; Tlatelolco convirtió su emulación en alianza militar. La paz llegó por cansancio, no por reconciliación. A la luz de la Doctrina Social de la Iglesia —bien común, primacía de la persona, subsidiariedad—, este episodio ofrece lecturas útiles: las transiciones requieren reglas y confianza; el parentesco no debe sustituir al derecho; los rituales cívicos, bien orientados, pueden recomponer comunidad. Hoy, como entonces, los sistemas que descansan demasiado en la voluntad de un solo hombre quedan a merced de su sucesión.

Fuentes y respaldo

- Descripción y cronología del Fuego Nuevo y del ciclo de 52 años.

- Bernal Díaz del Castillo, testimonio sobre el mercado de Tlatelolco.

- Tezozómoc y la hegemonía tepaneca; contexto de la guerra y sucesos posteriores.

- Hassig, Ross, sobre expansión y control político-militar en Mesoamérica.

- Krauze, Enrique, marco analítico sobre “biografía del poder” y personalismo político.

Facebook: Yo Influyo

comentarios@yoinfluyo.com