El Día Internacional de la Paz, instaurado por la Asamblea General de la ONU en 1981, se ha consolidado como una de las jornadas globales más significativas en la promoción de la convivencia pacífica y la resolución no violenta de los conflictos.

En un contexto donde los conflictos armados alcanzan cifras históricas, la polarización social se intensifica y los retos globales como el cambio climático y las desigualdades estructurales ponen a prueba la estabilidad de los Estados, la conmemoración adquiere un peso renovado.

Más allá de su carácter simbólico, representa un llamado urgente a la acción colectiva, sustentado en cifras, datos y tendencias que evidencian la necesidad de un compromiso real con la paz.

Un día para detener los conflictos

El Día Internacional de la Paz se estableció en 1981 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de fortalecer los ideales de paz entre las naciones y pueblos. Cada 21 de septiembre, el mundo conmemora esta fecha como una jornada de reflexión y acción en torno a la no violencia y al alto al fuego, buscando que las hostilidades cesen y los conflictos puedan resolverse de manera pacífica.

Más allá de una fecha simbólica, la ONU busca que este día funcione como un recordatorio colectivo de la necesidad de fomentar el entendimiento, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, pilares esenciales para construir sociedades más justas y sostenibles. La conmemoración se convierte, además, en una oportunidad para que personas, instituciones y comunidades de todo el planeta realicen actividades y eventos que promuevan la paz como un valor universal.

Los desafíos de la paz en el siglo XXI

Si bien la ONU trabaja de manera constante para prevenir conflictos y facilitar acuerdos entre las partes, alcanzar la paz exige no solo condiciones que permitan su establecimiento, sino también mecanismos sólidos para garantizar su permanencia. En este esfuerzo, el Consejo de Seguridad funge como el máximo responsable de la paz y la seguridad internacionales, acompañado por la Asamblea General, el Secretario General y diversos órganos de la organización.

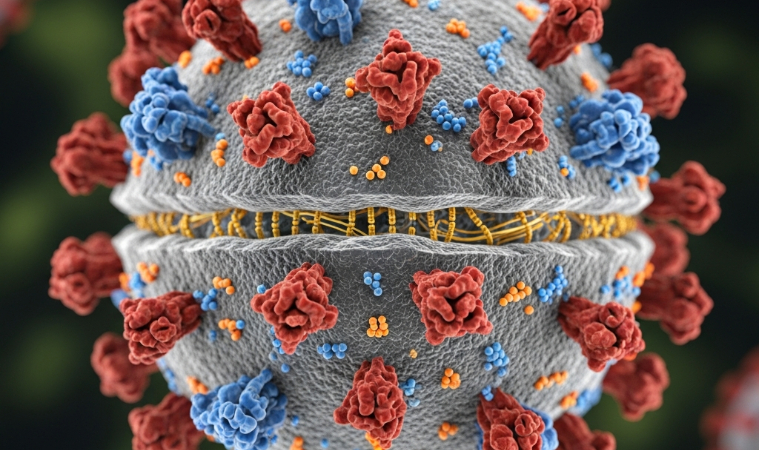

Los desafíos actuales son múltiples. Entre los más relevantes se encuentran los conflictos armados y la violencia generalizada, que dejan tras de sí muertes civiles, violencia sexual, explotación y tortura. También destaca el aumento del crimen organizado y del tráfico de armas ilícitas, que debilitan la seguridad ciudadana. A ello se suma la polarización política y social, alimentada por la desinformación y el discurso de odio, que erosionan la cohesión comunitaria y la confianza en las instituciones.

Otros factores que complican la construcción de paz son el cambio climático, que agrava la escasez de recursos naturales y multiplica tensiones regionales; la persistencia de desigualdades estructurales y violaciones a los derechos humanos; así como las nuevas formas de guerra asimétrica y la influencia de potencias externas en conflictos localizados.

Frente a este panorama, la ONU insiste en que la lucha contra la corrupción, el respeto a los derechos humanos y la reducción del uso de la fuerza son condiciones indispensables para restaurar la confianza y legitimar cualquier proceso de paz.

Educación y cultura de paz como herramientas clave

La promoción de la paz tiene un aliado fundamental: la educación. Desde la infancia, las escuelas pueden convertirse en espacios que fomenten la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo de competencias ciudadanas. Experiencias como los Observatorios de la Convivencia e Igualdad o programas estudiantiles muestran que es posible construir una cultura de paz desde el ámbito escolar, mediante la mediación, el diálogo y la enseñanza de habilidades socioemocionales.

En esta línea, los llamados círculos de diálogo para la paz representan una metodología que busca reforzar la comunicación, el respeto mutuo y la empatía. A través de dinámicas sencillas — como retratos para la paz, abrazos colectivos o actividades artísticas — se procura generar relaciones más armónicas y comprensivas entre comunidades divididas.

La ONU subraya que fomentar la paz no es tarea exclusiva de los gobiernos. La sociedad civil, las instituciones educativas, las comunidades locales y los propios ciudadanos deben contribuir desde la tolerancia, la igualdad y la participación activa en decisiones públicas. Asimismo, se insiste en la necesidad de promover sociedades inclusivas y pacíficas, garantizar el acceso universal a la justicia y fortalecer instituciones responsables y transparentes que brinden seguridad a toda la población, sin importar origen, religión u orientación sexual.

Medir la paz: países con mayores y menores índices

El Institute for Economics & Peace (IEP) publicó en 2025 la 19ª edición del Global Peace Index (GPI), que clasifica a 163 países y territorios según su nivel de pacificidad, representando al 99,7% de la población mundial. Este índice evalúa 23 indicadores en tres áreas principales: seguridad y protección social, conflictos internos e internacionales, y grado de militarización.

Los hallazgos del informe muestran una tendencia preocupante. En 2024 se registraron 59 conflictos armados activos, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, los acuerdos de paz descendieron a su nivel más bajo en cinco décadas: mientras en los años setenta un 23% de los conflictos se resolvían mediante acuerdos, hoy esa cifra apenas alcanza el 4%. Asimismo, 78 países participan en conflictos fuera de sus fronteras, reflejando una creciente fragmentación geopolítica.

El nivel global de paz se redujo un 0,36% respecto al año anterior, con 74 países mejorando sus indicadores y 87 deteriorándose. El costo económico de la violencia ascendió a 19,97 billones de dólares en paridad de poder adquisitivo (PPP), equivalente al 11,6% de la economía mundial.

En cuanto a resultados específicos, Islandia se mantiene por 17º año consecutivo como el país más pacífico del mundo, con una puntuación de 1.095. Le siguen Irlanda, Nueva Zelanda, Austria y Suiza. Entre los diez primeros también figuran Singapur, Portugal, Dinamarca, Eslovenia y Finlandia, todos caracterizados por bajos índices de criminalidad, fuerte institucionalidad y un gasto militar reducido en relación con su PIB.

En contraste, Rusia ocupa por primera vez el último lugar del ranking, con un puntaje de 3.441, seguido de Ucrania, Sudán, República Democrática del Congo y Yemen. Este grupo, que incluye también a Siria, Afganistán, Sudán del Sur, República Centroafricana y Corea del Norte, se caracteriza por guerras prolongadas, más de mil muertes anuales en conflictos y pocas posibilidades de resolución pacífica en el corto plazo.

La región de Medio Oriente y África del Norte sigue siendo la menos pacífica, marcada por la falta de financiamiento internacional y la reducción de tropas de paz.

Lo que está en juego sin paz

La falta de paz tiene consecuencias profundas que trascienden las fronteras de cada país. La violencia e inestabilidad no solo generan la pérdida de vidas humanas, sino que impiden el desarrollo económico y social, deterioran la salud mental y dificultan el acceso a derechos básicos como agua, alimentos y energía.

En sociedades marcadas por el conflicto, las nuevas generaciones suelen crecer en un ambiente de odio, perpetuando un ciclo difícil de romper. A nivel global, la ausencia de paz limita la capacidad de los Estados para enfrentar desafíos urgentes como el cambio climático, la pobreza extrema o la justicia social, que requieren cooperación internacional sostenida.

La ONU advierte que vivir en un mundo sin paz genera un estado constante de miedo y estrés colectivo, lo que se traduce en pérdida de confianza, debilitamiento del tejido social y un clima generalizado de negatividad. La paz, más que un ideal abstracto, se convierte en un requisito indispensable para garantizar la seguridad, el desarrollo y la dignidad de todas las personas.

La paz como condición para el futuro común

El análisis de los datos recientes y los múltiples desafíos globales revela que la paz no puede entenderse únicamente como la ausencia de guerra, sino como un ecosistema integral que abarca seguridad, justicia, equidad social e instituciones sólidas. Los 59 conflictos activos en 2024, el desplome de los acuerdos de paz y el costo económico de la violencia — equivalente al 11,6% de la economía mundial — confirman que la inestabilidad ya no es un fenómeno aislado, sino un factor estructural que amenaza la cooperación internacional.

En este escenario, la educación, la cultura de paz y la participación ciudadana emergen como herramientas estratégicas para frenar el ciclo de violencia y exclusión. Sin embargo, la experiencia muestra que estos esfuerzos solo son sostenibles si se acompañan de compromisos estatales firmes y de una gobernanza internacional capaz de responder con eficacia a las crisis.

El Día Internacional de la Paz se convierte, así, en un recordatorio de que sin sociedades pacíficas no es posible avanzar en los grandes objetivos de la humanidad: erradicar la pobreza, combatir el cambio climático, garantizar la equidad de género y asegurar el acceso universal a los derechos fundamentales. La paz no es un ideal distante, sino la base necesaria para preservar el futuro común de las generaciones presentes y futuras.

Te puede interesar: Verde, blanco y rojo al paladar

Facebook: Yo Influyo