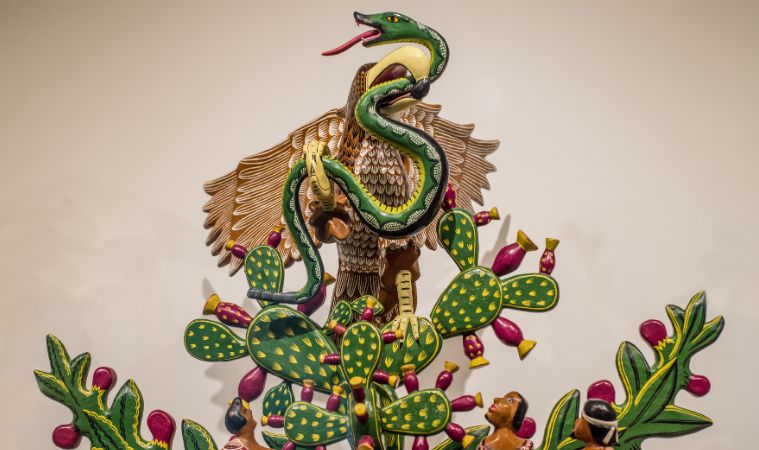

Pocas imágenes han tenido tanta fuerza en la memoria histórica de México como el águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Esta visión, relatada por las fuentes indígenas y recogida por cronistas como Francisco de Zamacois en su Historia de México, marcó no sólo el fin de la peregrinación mexica, sino el inicio de una de las ciudades más poderosas de la historia universal: México-Tenochtitlan, fundada en 1325.

Lo que comenzó como un asentamiento precario en una isla pantanosa, rodeada de aguas salobres y hostigada por tribus rivales, se transformó en la capital de un imperio que dominaría vastos territorios de Mesoamérica. Esta historia no es solo arqueología ni relato mítico: es una metáfora de la resiliencia mexicana, del ingenio ante la adversidad y de la capacidad de forjar grandeza en medio de la escasez.

El peregrinaje y la búsqueda de libertad

Tras ser liberados de la esclavitud en Colhuacan, los mexicas emprendieron una nueva etapa de su andar. Zamacois lo describe con claridad: “El júbilo con que los mexicas recibieron la libertad fue tan grande, que tomaron aquel hecho como prueba irrefutable de la protección de su dios, y con redoblada fe emprendieron de nuevo su marcha”.

Durante años vagaron por distintos parajes, desde Mexicaltzinco hasta Iztacalco, en condiciones miserables. León-Portilla explica que estas penurias forjaron un ethos particular: “La nación mexica se concibió a sí misma como pueblo elegido, formado en el sufrimiento para recibir la grandeza prometida”.

Testimonios actuales en barrios originarios de la capital, como la señora Juana Ramírez, cronista comunitaria de Iztacalco, recuerdan esta etapa con orgullo: “Nuestros antepasados pasaron hambre y frío, pero nunca dejaron de creer que había un destino trazado para ellos. Ese espíritu sigue vivo en los que hoy luchamos desde abajo”.

El águila en el nopal: mito y realidad

La llegada a la pequeña isla en el lago de Texcoco marcó un punto de inflexión. El hallazgo del águila sobre el nopal, narrado tanto en códices indígenas como en crónicas coloniales, selló el cumplimiento del oráculo de Huitzilopochtli.

Para Zamacois, esta escena “no fue un mero accidente de la naturaleza, sino el símbolo con que los mexicas entendieron que su peregrinación había alcanzado su término”.

El historiador Alfredo López Austin matiza que la imagen debe leerse como un “mito fundacional” cargado de simbolismo agrícola y guerrero, en el que confluyen los elementos de fertilidad (el nopal), el sol (el águila) y la fuerza destructiva (la serpiente).

Más allá de lo mítico, lo cierto es que los mexicas lograron convertir ese islote inhóspito en la semilla de una ciudad que desafiaría la lógica de su tiempo.

Una fundación bajo sometimiento

La isla donde se asentaron pertenecía al rey de Azcapotzalco, señorío tepaneca que dominaba el valle. Los mexicas pidieron permiso para ocuparla, a cambio de tributos periódicos. Es decir, su fundación estuvo marcada por la subordinación.

Zamacois lo relata con crudeza: “La naciente tribu no fue en sus principios sino vasalla y tributaria, hasta que el peso de su pujanza la llevó a sacudir el yugo tepaneca”.

Este dato revela una lección histórica vigente: los grandes proyectos nacionales no siempre nacen en condiciones de independencia plena, sino en medio de pactos desiguales que luego se superan con ingenio y perseverancia.

El primer templo y el sacrificio

Al llegar, los mexicas construyeron un modesto templo de césped y paja en honor a Huitzilopochtli. Pero la dedicación estuvo marcada por un sacrificio humano: Xomimitl, un colhua prisionero, fue la primera víctima.

Si bien hoy nos resulta brutal, en la cosmovisión mexica el sacrificio era una forma de mantener el equilibrio cósmico. Como explica el antropólogo Eduardo Matos Moctezuma: “El sacrificio ritual no era un acto de sadismo, sino de reciprocidad: dar vida a los dioses que daban vida a los hombres”.

No obstante, también fue una revancha histórica contra quienes los habían esclavizado. Este acto muestra cómo lo religioso y lo político se entrelazaban en la construcción del poder.

Ingenio y sobrevivencia: de chinampas a calzadas

La isla era pequeña y poco fértil. Sin embargo, los mexicas desplegaron una capacidad de innovación sin precedentes. Crearon las chinampas, huertos flotantes que aún hoy sobreviven en Xochimilco, capaces de producir varias cosechas al año.

Además, construyeron estacadas, canales y calzadas que unían las islas, logrando lo que Zamacois llamó “una ciudad anfibia, que parecía flotar sobre las aguas”.

El testimonio de don Felipe Hernández, agricultor chinampero en Xochimilco, lo confirma: “Trabajar en la chinampa es seguir el legado mexica. Nos enseñaron que la tierra puede hacerse hasta del agua”.

Significado histórico y presente

La fundación de México-Tenochtitlan en 1325 no fue el acto heroico inmediato que suele pintarse en los murales. Fue un inicio precario, bajo dominio extranjero, con hambre y limitaciones. Pero también fue el comienzo de una civilización que se levantaría como una de las más notables del mundo.

Hoy, en el escudo nacional, el águila devorando la serpiente sobre el nopal recuerda esa gesta. Como afirma el historiador Enrique Florescano: “El mito de origen mexica ha sido resignificado en cada época: en el virreinato como prueba de providencia divina, en la independencia como emblema de libertad, en la modernidad como símbolo de identidad nacional”.

La historia de la fundación de Tenochtitlan nos invita a reconocer que los grandes logros no nacen de la abundancia, sino del ingenio frente a la adversidad. Los mexicas transformaron pantanos en chinampas, tributos en poder, miseria en esplendor.

Desde la Doctrina Social de la Iglesia, esta narrativa resalta valores como la dignidad humana, la solidaridad comunitaria y la capacidad de transformar el entorno con esfuerzo compartido. En la visión de México actual, donde persisten la desigualdad y la falta de oportunidades, la lección mexica es clara: con trabajo colectivo y fe en un destino común, se puede edificar grandeza aún en terrenos hostiles.

El próximo articulo platicaremos de Tenochcas y Tlatelolcas: división y crecimiento

Facebook: Yo Influyo