La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en el motor de la economía digital contemporánea. Desde asistentes virtuales hasta diagnósticos médicos y sistemas de recomendación, su presencia se ha vuelto tan cotidiana que parecería accesible para todos. Sin embargo, detrás de esta aparente democratización existe una paradoja económica: entrenar un modelo de frontera cuesta cientos de millones de dólares, mientras que usarlo, o lo que técnicamente se llama inferencia, es cada vez más barato.

Este contraste está redefiniendo quiénes controlan el futuro de la IA, qué países y corporaciones podrán invertir en entrenar modelos de última generación, y cómo las sociedades —incluyendo México— pueden aprovechar los beneficios sin quedar atrapadas en una dependencia tecnológica.

El costo astronómico del entrenamiento

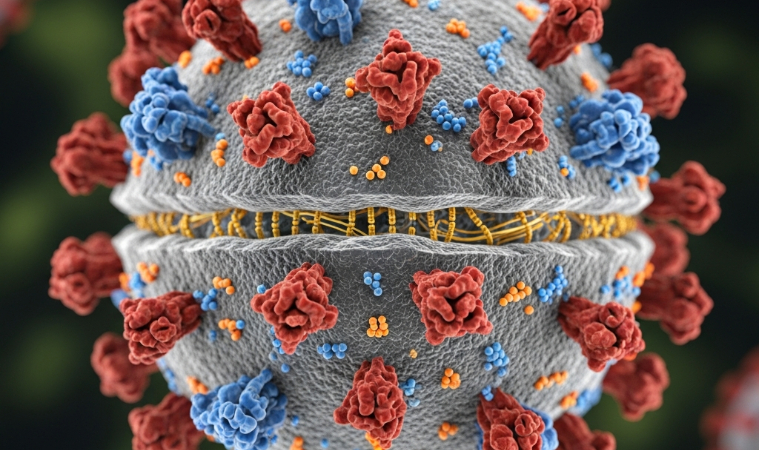

Entrenar un modelo de lenguaje o de visión artificial de frontera no es tarea de startups pequeñas ni de investigadores independientes. Según un informe de Epoch AI, el costo promedio de entrenar un modelo de gran escala en 2023 ya superaba los 100 millones de dólares. Proyecciones del sector estiman que hacia 2025 la cifra podría escalar a los mil millones de dólares por modelo, impulsada por la necesidad de procesar cantidades masivas de datos y de utilizar supercomputadoras con miles de GPUs de última generación.

Jack Clark, cofundador de Anthropic, lo resumió en una entrevista con MIT Technology Review: “Estamos llegando a un punto en el que entrenar un solo modelo cuesta tanto como construir un rascacielos en Nueva York”.

Estos costos no solo incluyen la infraestructura computacional, sino también la energía, la contratación de ingenieros de élite y el acceso a bases de datos gigantescas. La consecuencia es clara: solo empresas con capital descomunal —como Google, Microsoft, OpenAI o Meta— o gobiernos con presupuestos estratégicos pueden costear esta inversión.

Inferencia: la cara barata y expansiva

En contraste, la inferencia —es decir, ejecutar el modelo ya entrenado para responder preguntas, traducir textos o generar imágenes— se ha vuelto sorprendentemente barata. Un informe de Stanford HAI mostró que, en los últimos diez años, la energía requerida por token en GPUs de NVIDIA disminuyó en 105,000 veces.

Esto explica por qué millones de personas pueden usar aplicaciones de IA a bajo costo o incluso gratis. Cada interacción cuesta fracciones de centavo. La eficiencia energética y la innovación en hardware han permitido que lo caro sea entrenar, no usar.

Un joven mexicano de 24 años, estudiante de ingeniería, lo describió así en entrevista: “Yo no podría pagar por entrenar un modelo, pero puedo usar ChatGPT para mis clases casi todos los días. Es como tener un profesor extra, barato y accesible”.

Brecha tecnológica: el club de los gigantes

Esta disparidad entre entrenamiento e inferencia genera una concentración peligrosa. Los costos multimillonarios cierran las puertas a universidades, gobiernos en desarrollo o startups emergentes. La investigadora Kate Crawford, autora de Atlas of AI, advierte: “Estamos ante un oligopolio tecnológico. Los que pueden entrenar dictan las reglas de cómo usamos la IA, qué sesgos incorpora y a quién beneficia”.

En México, especialistas como Rodrigo Cervantes, consultor en política digital, alertan que el país corre el riesgo de quedar rezagado si no invierte en infraestructura propia: “Usamos la IA como consumidores, pero no como productores. Si no reducimos esa brecha, siempre dependeremos de lo que decidan Silicon Valley y Shenzhen”.

Energía, medio ambiente y ética

El debate no es solo económico, también ético y ambiental. Un estudio de la Universidad de Massachusetts calculó que entrenar un solo modelo de IA de gran escala puede emitir hasta 284 toneladas de CO₂, el equivalente a cinco autos en toda su vida útil.

Esto plantea un dilema desde la Doctrina Social de la Iglesia, que recuerda la responsabilidad ética de cuidar la creación y evitar un desarrollo que excluya. El Papa Francisco lo expresó en Laudato Si’: “La tecnología debe estar al servicio de un progreso más humano, no de un consumo desmedido de recursos”.

Entre el acceso y la dependencia

La paradoja entre el lujo del entrenamiento y la masificación de la inferencia también tiene consecuencias sociales. Por un lado, permite que jóvenes, estudiantes y pequeñas empresas accedan a herramientas de IA de forma barata. Por otro, profundiza la dependencia de naciones enteras respecto a corporaciones que concentran el conocimiento y la infraestructura.

Mariana López, emprendedora mexicana que usa IA para diseñar campañas de marketing, lo describe con claridad: “Es maravilloso tener acceso barato a estas herramientas, pero me preocupa que el día que decidan cambiar las reglas o subir los precios, quedemos atrapados. No tenemos plan B en México”.

El futuro: ¿regular o cooperar?

Ante esta situación, expertos en políticas públicas proponen dos rutas:

- Regulación internacional para garantizar que el entrenamiento de modelos no quede en manos de unos pocos actores. Esto incluiría transparencia en los costos, impactos ambientales y sesgos.

- Cooperación regional, donde países como México, Brasil o Argentina inviertan juntos en centros de supercomputación, compartiendo costos y talento para no depender completamente de las potencias.

El economista Erik Brynjolfsson, de la Universidad de Stanford, lo sintetizó: “Si no democratizamos el acceso al entrenamiento, la IA no será una herramienta de inclusión, sino de concentración de poder”.

El reto para México y los jóvenes

La paradoja de los costos de la IA nos obliga a reflexionar sobre el modelo de desarrollo tecnológico que queremos. Entrenar seguirá siendo privilegio de pocos, pero usar puede y debe ser accesible para todos.

Para México, el reto es doble: aprovechar la ventana de oportunidad que ofrece la inferencia barata, impulsando educación y emprendimiento, y al mismo tiempo, invertir estratégicamente para no quedar como meros consumidores.

El desarrollo auténtico debe estar al servicio de la persona y de la dignidad humana. Esto implica que la IA no solo se mida en dólares invertidos o tokens procesados, sino en su capacidad para reducir desigualdades, generar oportunidades y fortalecer los valores que sostienen a nuestra sociedad.

En palabras de Juan, un estudiante de computación en Oaxaca: “Lo importante no es solo que la IA responda rápido, sino que algún día podamos decir que también fue entrenada aquí, con nuestros datos y para nuestros problemas”.

Facebook: Yo Influyo

comentarios@yoinfluyo.com