Cada 12 de noviembre, México recuerda el nacimiento de Juana Ramírez de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, en San Miguel Nepantla, al pie de los volcanes. La mayoría de los estudios actuales sitúan su nacimiento en 1651, aunque existe un debate historiográfico que adelanta la fecha a 1648. Más allá de la precisión del año, lo cierto es que, tres siglos y medio después, la llamada “Décima Musa” sigue siendo una de las voces más poderosas de la lengua española.

Religiosa jerónima, poeta, dramaturga, filósofa autodidacta, científica curiosa y polemista brillante, Sor Juana logró lo impensable para una mujer del siglo XVII: convertirse en una de las grandes intelectuales de su tiempo en una sociedad profundamente patriarcal.

Este artículo busca algo más que una semblanza biográfica. Se propone celebrar su vida y obra, explicar el contexto en el que escribió, escuchar a especialistas y a jóvenes que hoy se siguen inspirando en ella, y responder una pregunta clave para las generaciones millennial y centennial:

¿Por qué una monja novohispana sigue siendo relevante en pleno siglo XXI y qué puede enseñarnos sobre dignidad, educación, libertad y justicia?

De Nepantla al claustro: la biografía de una mente incómoda

Juana Ramírez de Asbaje nació en San Miguel Nepantla, en el actual Estado de México, en una hacienda situada entre volcanes y maizales. Desde niña mostró un talento fuera de lo común: aprendió a leer a muy temprana edad y, según los testimonios recogidos en sus biografías clásicas, a los ocho años ya componía loas en honor al Santísimo.

Su obsesión por el conocimiento fue tan intensa que, siendo niña, pidió disfrazarse de hombre para poder asistir a la Universidad de México. Su familia se lo negó, pero ella se abrió camino por otra vía: la corte virreinal. En la Ciudad de México se convirtió en dama de compañía de la virreina Leonor Carreto, marquesa de Mancera, y maravilló a la élite con su memoria y su capacidad para responder pruebas de erudición ante religiosos y letrados.

Sin embargo, la corte no le bastaba. Sor Juana misma dirá que entró al convento “por no tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio”. En 1669 profesó como monja jerónima en el convento de San Jerónimo. Allí fue bibliotecaria, archivera y contadora, y construyó una biblioteca que llegó a ser de las más importantes de la Nueva España, con cientos de volúmenes de filosofía, ciencia, teología, poesía y astronomía.

Murió en 1695, víctima de una epidemia (probablemente de tifo o peste) que azotó la Ciudad de México, mientras cuidaba a las hermanas enfermas de su comunidad. Su vida se apagó en un gesto radical de servicio, muy en la línea de la Doctrina Social de la Iglesia: la dignidad del otro vale más que la seguridad propia.

Una obra que desborda siglos: poesía, teatro y prosa

Sor Juana escribió en prácticamente todos los géneros de su tiempo: poesía lírica, villancicos para catedrales, autos sacramentales, comedias de enredo y prosa teológica y filosófica.

Entre sus textos más conocidos están:

- Poesía

- Primero sueño: extenso poema filosófico que narra, en clave barroca, el viaje del alma que busca comprender el universo y choca con los límites de la razón.

- Redondillas (“Hombres necios que acusáis…”): crítica demoledora a la doble moral masculina y al sistema que culpabiliza a las mujeres pase lo que pase.

- Sonetos amorosos, religiosos y filosóficos, además de romances que mezclan español y náhuatl.

- Teatro

- Los empeños de una casa y Amor es más laberinto: comedias de enredo donde las mujeres toman la iniciativa, juegan con el disfraz y cuestionan los roles de género.

- El Divino Narciso y otros autos sacramentales, donde la teología dialoga con referencias al mundo indígena, adelantando una visión incipiente de inculturación de la fe.

- Prosa

- Carta atenagórica y, sobre todo, la célebre Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, su texto más abiertamente político e intelectual.

En todos estos géneros aparecen temas que hoy resuenan con fuerza: el deseo de conocer, la crítica social, la reflexión sobre el cuerpo y el alma, la denuncia de la hipocresía, la situación de las mujeres, la fe y la duda, la ciencia y la religión como caminos complementarios.

“Respuesta a Sor Filotea”: la carta que incendió

En 1690, el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, publicó sin permiso de Sor Juana la Carta atenagórica, un agudo comentario teológico de la monja sobre un sermón del jesuita portugués Antonio Vieira. Lo hizo precedida de una carta firmada con seudónimo femenino: “Sor Filotea de la Cruz”, en la que la “autora” elogiaba la inteligencia de Sor Juana… pero le pedía concentrarse en temas espirituales y dejar de escribir sobre asuntos “profanos”.

La respuesta de Sor Juana, fechada el 1 de marzo de 1691, es uno de los textos más valientes de la literatura latinoamericana. En esa carta, la monja defiende el derecho de las mujeres a estudiar, argumenta que el amor a la verdad y al conocimiento es compatible con la vida religiosa y recorre su propia biografía intelectual como testimonio.

Es allí donde encontramos la célebre frase: “No estudio para saber más, sino para ignorar menos”. En la Respuesta, Sor Juana no solo se defiende a sí misma. Defiende a todas las mujeres que quieren aprender y enseñar. Estudios contemporáneos la consideran un “manifiesto temprano” en favor de los derechos de las mujeres, comparable en tono —aunque no en contexto— a textos fundadores del feminismo moderno.

La Respuesta es un alegato a favor de la dignidad de la persona (mujer y hombre) y de su derecho a desarrollar sus talentos para el bien común, sin ser aplastada por estructuras de poder injustas.

Un siglo XVII que quería mujeres en silencio

La Nueva España del siglo XVII era una sociedad fuertemente jerarquizada, con la corona española y el clero en la cúspide, y una población diversa —españoles, criollos, indígenas, castas— sometida a un estricto control social. La Inquisición vigilaba ideas “peligrosas”, y las mujeres quedaban prácticamente confinadas al hogar o a la clausura.

En ese contexto, el ingreso de Sor Juana en el mundo de la filosofía, las ciencias naturales, la teología y la literatura no fue un capricho exótico, sino una auténtica transgresión. Investigaciones recientes han mostrado que conoció ideas cartesianas y debates científicos de su tiempo, lo que añade otra capa a su figura: no solo fue poeta barroca, también una pensadora que reflexionó sobre los límites de la razón humana.

Esa osadía tuvo un costo. Hacia el final de su vida, presionada por el entorno eclesiástico, Sor Juana vendió su biblioteca y sus instrumentos científicos y firmó documentos de penitencia. Su silencio final recuerda que las estructuras injustas pueden sofocar incluso a los talentos más brillantes, y nos interpela hoy sobre la necesidad de instituciones que respeten la libertad de conciencia y de pensamiento.

5. Voces expertas y lecturas cambiantes

La figura de Sor Juana no ha dejado de reinterpretarse. En el siglo XX, el premio Nobel mexicano Octavio Paz le dedicó una monumental biografía intelectual, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, donde la presenta como la primera gran intelectual de América y explora la tensión entre su búsqueda de libertad y las estructuras religiosas y políticas de su tiempo.

Críticas como Verónica Grossi y Lucie Dufort han mostrado cómo la recepción de Sor Juana ha ido evolucionando: de ser vista como un “caso raro” de monja culta se pasó a reconocerla como clave para entender la cultura latinoamericana y como referencia imprescindible para los estudios de género.

Desde el ámbito de la filosofía y la teología, análisis del CISAV subrayan que Sor Juana argumenta a favor de la capacidad cognitiva de la mujer y le otorga, a través de su obra, un lugar en el mundo del pensamiento, anticipando debates contemporáneos sobre igualdad y participación.

Un legado vivo: del convento a las aulas y las redes

La vigencia de Sor Juana no es solo académica. Está incrustada en la vida cotidiana de México:

- El Día Nacional del Libro se celebra el 12 de noviembre en su honor, reconociéndola como precursora de la lucha por el derecho a la educación y la igualdad de género.

- El Premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara distingue cada año a escritoras en español; en 2025, por ejemplo, fue otorgado a la uruguaya Fernanda Trías, consolidando una tradición de mujeres que escriben desde miradas críticas y profundas.

- La Compañía Nacional de Teatro presentó recientemente una versión de Los empeños de una casa que subraya la autonomía femenina y la subversión de los roles de género, mostrando que la dramaturgia de Sor Juana dialoga perfectamente con las discusiones actuales sobre machismo y libertad.

- La Universidad del Claustro de Sor Juana, instalada en el antiguo convento, organiza conversatorios, exposiciones y jornadas culturales que reactivan su legado; en 2025 conmemoró los 330 años de su fallecimiento con música, poesía y debates.

Testimonios que la bajan del pedestal

Más allá de las instituciones, el impacto de Sor Juana se nota en testimonios concretos. En redes sociales, una joven lectora escribe: “Una de las razones que me motivó a estudiar Literatura fue la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz”.

En un video del Claustro, otra mujer confiesa que Sor Juana ha sido una “figura guardiana” en su vida, un ejemplo para entender la lucha de las mujeres a lo largo de los siglos.

En el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, el “Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz” honra a profesoras que, desde las aulas, continúan la batalla por la educación y la participación plena de las mujeres.

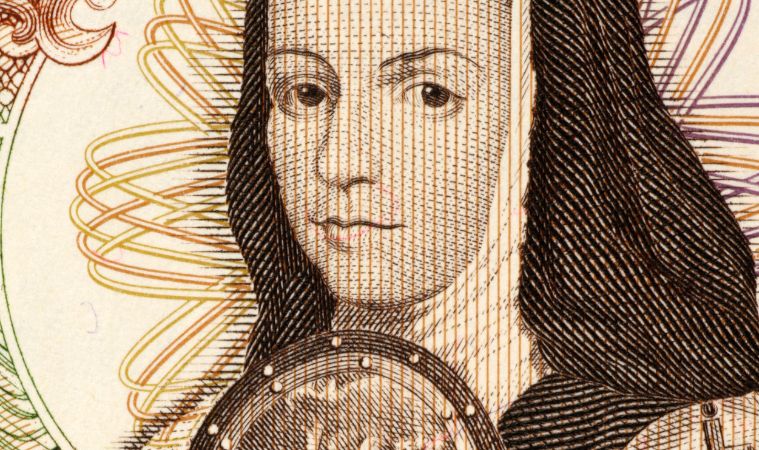

Estos testimonios, modestos pero reales, muestran que Sor Juana ya no es solo un rostro en el billete o un nombre de premio: es una aliada espiritual y cultural para miles de mexicanas y mexicanos que siguen creyendo en la educación, la justicia y el pensamiento crítico.

Sor Juana en clave siglo XXI

Feminismo con hábito y pluma: Aunque la palabra “feminismo” no existía en su época, muchos estudios coinciden en que Sor Juana fue precursora de esa corriente por su defensa radical del derecho de las mujeres a aprender, pensar y enseñar.

Poemas como Hombres necios desmontan la lógica de culpar a las mujeres por comportamientos que la misma sociedad provoca, y la Respuesta a Sor Filotea expone la injusticia de cerrarles a ellas las puertas del conocimiento.

Su postura dialoga con la afirmación de que hombres y mujeres tienen la misma dignidad y que excluir a la mujer de la vida intelectual, económica o pública no solo es injusto, sino que empobrece al bien común.

Educación: un derecho, no un privilegio: Sor Juana se adelantó siglos al defender la educación como necesidad humana básica. “No estudio para saber más, sino para ignorar menos” podría estar en el frontispicio de cualquier universidad pública del país.

En un México donde aún hay brechas de acceso a la educación superior, especialmente para mujeres y jóvenes de contextos vulnerables, su vida recuerda que el talento está repartido por igual, pero las oportunidades no. Desde la lógica de la solidaridad y la subsidiariedad, la tarea del Estado, la Iglesia, las familias y las empresas es derribar obstáculos para que todas las “Juana” de hoy puedan estudiar sin tener que disfrazarse, esconderse o pedir permiso para pensar.

Libertad de pensamiento y conciencia: Sor Juana vivió en una época de censura religiosa y política. Aun así, pensó, escribió, debatió. Su vida nos confronta con preguntas actuales: ¿qué significa hoy la libertad de conciencia en un ecosistema digital saturado de desinformación?, ¿cómo dialogar fe y razón sin que una aplaste a la otra?

Su apuesta fue clara: la verdad no teme al pensamiento. El derecho a buscarla, discutida en la Respuesta, conecta con el principio de libertad religiosa y de conciencia indispensable para una sociedad justa y pacífica. Defender hoy ese derecho —en la academia, en los medios, en las redes— es honrar la memoria de la Décima Musa.

Una mexicana para el futuro

Recordar el natalicio de Sor Juana no es un simple ritual cultural. Es una oportunidad para preguntarnos qué hacemos, en la práctica, con el legado de una mujer que se atrevió a pensar cuando le pedían callar, a estudiar cuando le ofrecían solo adornos, a servir cuando la epidemia arrasaba a su comunidad.

Su vida encarna muchos de los mejores valores de los mexicanos: ingenio, tenacidad, sentido del humor, profunda religiosidad, amor por la familia y la comunidad, y una rebeldía serena frente a la injusticia. Encaja también con los grandes ejes de la Doctrina Social de la Iglesia: dignidad de la persona, bien común, solidaridad, opción preferencial por los más vulnerables (en su caso, las mujeres sin acceso a la educación).

Para las y los jóvenes de hoy, Sor Juana no tiene por qué quedarse en una estampa barroca. Puede ser:

- el meme inteligente que rompe la cadena de fake news;

- la referencia que te empuja a seguir estudiando cuando parece más fácil rendirse;

- la voz que recuerda que pensar, preguntar y cuestionar no es falta de fe, sino una forma profunda de buscar la verdad.

La invitación está hecha: abrir un poema suyo en el celular, ver una puesta en escena de Los empeños de una casa, escuchar un podcast sobre la Respuesta a Sor Filotea o visitar el Claustro en el Centro Histórico. Que cada quien descubra, a su modo, a esta mujer que, desde un convento de la Ciudad de México del siglo XVII, sigue diciendo a las nuevas generaciones: estudiar, pensar y defender la dignidad humana… también es una forma de amar.

Facebook: Yo Influyo

comentarios@yoinfluyo.com