A finales del siglo XIV, cuando México-Tenochtitlan apenas dejaba de ser “una despreciable islita” en el espejo de agua del Anáhuac, un crimen político lo cambió todo: el asesinato del príncipe Acolnahuacatl (1399). La autoría intelectual apuntaba a Maxtlaton, señor de Coyoacán e hijo del poderoso Tezozómoc de Azcapotzalco. Frente al magnicidio, Huitzilihuitl —segundo rey mexica— decidió no lanzar a su ciudad a una guerra desigual. En vez de venganza, prudencia. En vez de arrebato, razón de Estado. Esta es una crónica de celos, poder y cálculo político, contada con base estricta en la fuente decimonónica de Niceto de Zamacois y enmarcada por testimonios y miradas clásicas —Bernal Díaz del Castillo— y por interpretaciones modernas —Sahagún, Durán y Krauze— sobre cultura, ritual y ética pública.

Del aristocratismo a la monarquía: un reino que aprende a mandar

Para 1352, tras décadas de gobierno aristocrático —una veintena de nobles encabezados por Tenoch— los mexicas adoptaron la monarquía y eligieron a Acamapitzin como su primer rey. Era una apuesta por la unidad y la eficacia: “al recto juez, al padre cariñoso y al intrépido general” que los condujera a la victoria. A partir de ahí, vino la red de alianzas: primero con Coatlichan (Itancueitl), luego con Azcapotzalco (Ayauhcihuatl), después con Cuauhnáhuac (Miahuaxóchitl). La política matrimonial rindió fruto: el tributo se alivió, la ciudad prosperó —chinampas, canales, puentes, canoas, comercio— y Tenochtitlan empezó a vestirse de algodón, dejando atrás el tosco maguey. Todo esto —incluida la temprana rivalidad con Tlatelolco— se documenta en los tomos de Zamacois, cuya narrativa conserva la memoria de cargas impuestas por Azcapotzalco (huertos flotantes, aves incubando al arribo, un venado vivo) y de la resiliencia mexica para cumplirlas sin romper lanzas antes de tiempo.

Maxtlaton: celos privados, designio público

Diez años después de que Tezozómoc entregara en matrimonio a su hija Ayauhcihuatl al joven Huitzilihuitl, su medio hermano Maxtlaton reactivó agravios personales: decía amar a su hermana y resentía el enlace. Pero más que despecho —narra la fuente— lo desvelaba una sospecha dinástica: que el hijo de su hermana con el tlatoani mexica pudiera heredar un día los dominios tepanecas. El amor mutó en cálculo. Maxtlaton convocó a la nobleza de Azcapotzalco, denunció la “arrogancia” mexica y escenificó un agravio de Estado: haber elegido rey sin pedir permiso al soberano tepaneca. Llamado a comparecer, Huitzilihuitl escuchó la amenaza: “podría imponerte silencio… y darte muerte”, dijo Maxtlaton, pero “ya habrá tiempo para una venganza más digna”. El episodio —banquete, acusación, honor y poder— marca el inicio de una guerra fría intra-tepaneca contra México-Tenochtitlan.

1399: el príncipe muerto y la decisión que evitó una guerra

La venganza llegó con sigilo. Acolnahuacatl, apenas un niño, fue asesinado por sicarios de confianza de Maxtlaton. No hubo confesiones ni juicio. El crimen quedó impune. Zamacois subraya el dilema de Huitzilihuitl: fingir ignorancia y salvar a su pueblo, o exigir desagravio y arriesgar a Tenochtitlan a una guerra sin aliados confiables. Optó por lo primero. “Huitzilihuitl pospuso, con abnegación heroica, sus sentimientos de padre a los deberes de rey”: una línea que sintetiza una de las decisiones de Estado más duras en los anales tenochcas. La política, diría siglos más tarde Enrique Krauze, siempre camina en tensión con la ética; el reto —desde Weber— es conciliar principios y responsabilidad. En palabras de Krauze: “¿Cómo conciliar la política y la ética o, siendo más realistas, cómo manejar la tensión entre ambas?” (2025). La respuesta de Huitzilihuitl fue la prudencia estratégica.

Clave de lectura: no se trata de justificar la impunidad, sino de entender una elección trágica en condiciones de extrema asimetría de poder. El tlatoani evitó exponer a su ciudad —aún modesta— a la “inundación” tepaneca, mientras consolidaba internamente agricultura, comercio y obras públicas.

Razón de Estado y prosperidad: sembrar antes de luchar

Tras el magnicidio, los mexicas aceleraron su programa material: más chinampas, mejor infraestructura, expansión del comercio, disciplina social. La vecina Tlatelolco, rival orgullosa, vivía su propia hora con Tlacateotl en el trono. Ambas ciudades se medían no solo en armas, sino en orden, abasto y mercado. Aquí la voz testigo de Bernal Díaz del Castillo —un siglo y pico después— ayuda a imaginar la escala urbana que alcanzaron: al describir el tianguis de Tlatelolco, Bernal se declaraba espantado por la multitud y la organización, con cada oficio y cada mercancía en su lugar, jueces para el mercado y severidad contra el fraude. Su “Historia verdadera” sigue siendo, pese a sus sesgos, uno de los testimonios humanos más vívidos sobre la vida pública mexica (mercado, justicia, policía urbana) que a su vez explican por qué un rey preferiría consolidar antes que incendiar.

Marco cultural: ciclos largos, Fuego Nuevo y “voladores”

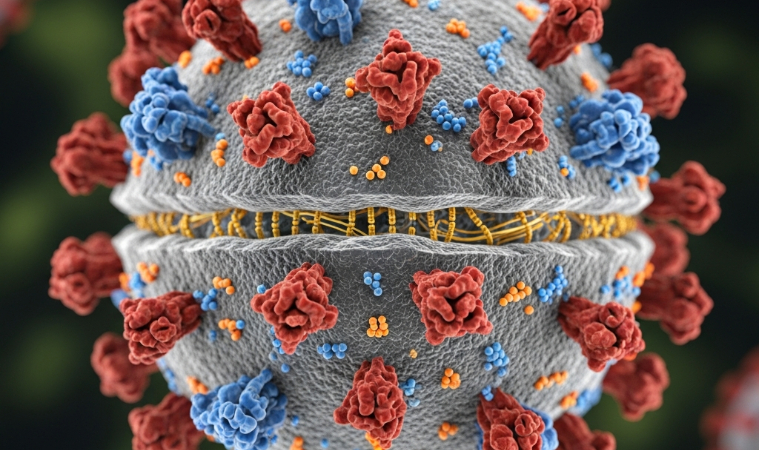

La política mexica no se entiende sin su ritual del tiempo. Cada 52 años —xiuhmolpilli, la “atadura de los años”— los pueblos del valle renovaban el mundo con la Ceremonia del Fuego Nuevo: se apagaban los hogares, reinaba la oscuridad, y desde el Huizachtépetl (Cerro de la Estrella) los sacerdotes encendían la llama sobre el pecho sacrificado, marcando un reinicio cósmico. Sahagún (Libro VII, cap. IX–XII) y fray Diego Durán lo detallan: miedo a las tzitzimime que podrían devorar la tierra si el ciclo fallaba; quema de enseres viejos y renovación total al amanecer. Más allá de debates cronológicos, la evidencia etnohistórica y arqueológica lo reconoce como un ritual político-ideológico que reforzaba legitimidad y orden (Smith & Elson, 2001). En ese horizonte festivo se menciona también el juego de los “voladores”, una práctica ritual de la región que subrayaba —por la vía del asombro— la articulación entre cosmos, comunidad y mando.

Acolhuacan, rebeliones y el tablero que se movía

Mientras Tenochtitlan se fortalecía “hacia adentro”, el reino de Acolhuacan —aliado benévolo de los mexicas— reorganizaba su mapa bajo Techotlalatzin: división en 65 estados y un esquema de control que buscaba prevenir rebeliones, con oficiales “foráneos” en cortes y obras (orfebres, alojamientos, policía de palacio). Aun así, hubo sublevaciones: Xaltocan, Meztitlán, Cuauhtitlán… Los mexicas movilizaron tropas para auxiliar al trono acolhua, ganaron prestigio —y botín— y reforzaron su capital político en la región. Esa acumulación gradual de fuerza explica por qué Huitzilihuitl no quemó sus naves en 1399: prefirió conservar alianzas y posiciones antes de romper el tablero.

Maxtlaton reaparece: entre Azcapotzalco y la sombra de Tlatelolco

Los tlatelolcas, habilísimos en halagar al poder tepaneca, fomentaron la hostilidad contra los mexicas para prosperar sin obstáculos. En esa tensión inter-política, Maxtlaton volvió a cargar la mano sobre Tenochtitlan, ya sin la moderación del anciano Tezozómoc. De ese flujo de agravios y represalias nacería —poco después, con Itzcóatl— la ruptura tepaneca y, al final, la Triple Alianza. Pero esa es otra historia. La que nos ocupa hoy es la prueba de Estado que Huitzilihuitl afrontó antes: guardar la espada, llorar en silencio y gobernar.

Voces, ecos y lecciones

- Testimonio humano (histórico): Bernal Díaz confesó su asombro ante el orden del mercado y la justicia en Tlatelolco. La ciudad —donde él vio la cúspide imperial— fue posible porque antes hubo gobernantes que aplazaron guerras para construir Estado, canales, abasto y confianza cívica.

- Marco interpretativo: Sahagún y Durán muestran un poder sacro-político: rituales que no eran folclor, sino arquitectura de legitimidad (la noche del Fuego Nuevo es, literalmente, la noche del Estado).

- Ética y política: Krauze recuerda (2025) la tensión irresoluble entre convicción y responsabilidad. Huitzilihuitl eligió proteger a los suyos. Desde la Doctrina Social de la Iglesia, esa opción habla de bien común y prudencia —virtud cardinal— por encima del impulso privado.

Muerte de Huitzilihuitl y balance de un reinado

El reinado de Huitzilihuitl —hijo de Acamapitzin, y padre de Motecuhzoma Ilhuicamina— dejó a México-Tenochtitlan mejor de como la recibió: menos tributos, más comercio, infraestructura ampliada, alianzas trabadas y una ética de gobierno capaz de anteponer el bien de la ciudad al duelo del palacio. Murió dejando mejoras: su legado fue la base material y política sobre la que más tarde Itzcóatl ensayaría la ruptura y la alianza. A veces, la grandeza empieza con una renuncia.

Conclusiones

- El magnicidio de 1399 no desató la guerra porque Huitzilihuitl entendió que la prudencia podía salvar a una ciudad en crecimiento.

- Maxtlaton convirtió celos privados en estrategia de Estado; su “agravio” en Azcapotzalco fue el prólogo de las fracturas tepanecas.

- La prosperidad material —chinampas, comercio, justicia en mercados— y el andamiaje ritual —Fuego Nuevo— funcionaron como capital político.

- La razón de Estado mexica, vista con lentes contemporáneos, no niega la ética: la subordina a la responsabilidad. En la cultura política mexicana —como apunta Krauze— esa tensión es histórica y persistente.

- Lección para hoy: gobernar es proteger la vida común aun cuando el corazón pida otra cosa. En la encrucijada entre la furia y la paciencia, México eligió subsistir.

Fuentes y referencias

- Niceto de Zamacois, Historia de Méjico, desde sus tiempos más remotos…, Tomos VI y correlativos. (Base narrativa principal de este artículo, pasajes sobre Acamapitzin, Huitzilihuitl, Maxtlaton, Acolhuacan y Tlacateotl). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

- Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (testimonio sobre mercados y vida pública, Tlatelolco). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

- Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Libro VII (Fuego Nuevo). traducciondelcodiceflorentino.com

- Diego Durán, Historia de las Indias de Nueva España… / Libro de los ritos (rituales y legitimidad). Archivo IARepositorio Colmex

- Michael Smith & Christina Elson (2001), análisis arqueológico del Fuego Nuevo (legitimación política). Wikipedia

- Enrique Krauze (2025), “Lecciones de Max Weber…” (ética vs. responsabilidad en política). Project Syndicate

Facebook: Yo Influyo

comentarios@yoinfluyo.com